【完全ガイド】日本の「墓じまい」〜後悔しない墓じまいとは?〜

費用・手続きからトラブル対策まで現代社会における供養の変遷と課題を読み解く

少子高齢化やライフスタイルの変化を背景に、「墓じまい(改葬)」は増加の一途をたどっています。

-

年間改葬件数(2022年度)

151,076件(※1)

過去20年で約2倍(2002年:72,040件 → 2022年:151,076件)

-

墓じまいを検討する主な世代

30代が最多(※2)

36.6%が検討、将来への懸念

-

墓じまいの平均費用帯

31~70万円(※3)

最も多い価格帯(24.2%)

※1:厚生労働省「令和4年度衛生行政報告例」

※2:PR TIMES「お墓はいらない?墓じまいしたい理由ランキング」男女500人アンケート調査

※3:第3回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2024)

目次

- はじめに

- 墓じまいとは?なぜ今増えているのか

- なぜ、墓じまいを選ぶのか?その動機と背景

- 具体的な手続きと費用を徹底解説

- 知っておきたい墓じまいのトラブル事例と予防策

- 墓じまい後の新しい供養方法のトレンド

- 墓じまいに関するよくある質問(FAQ)

- まとめ|記事のポイント

- 参考文献・出典

【重要な免責事項】

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の契約条件や結果を保証するものではありません。供養方法の選択や契約に際しては、必ず墓地管理者、寺院、行政機関、石材店、行政書士などの専門家にご確認ください。また、法律や制度は変更される可能性があります。本記事の情報を利用して行った判断や行動により生じた損害について、当方は一切の責任を負いかねます。【重要な注意事項】

・価格情報は民間調査に基づく参考値です。地域や施設により大きく異なります

・法的取り扱いは自治体により独自ルールがある場合があります

・契約前に必ず現地見学と複数業者での見積もり比較を行ってください

・本記事では理解しやすさを優先し、一部の例外規定や詳細要件を省略しています

1.はじめに

「お墓が遠方にあってなかなかお参りに行けない」

「後を継ぐ人がいなくてどうしよう…」

「子どもに墓の管理で苦労をかけたくない」

日本の少子高齢化や核家族化が進む現代において、このようなお墓に関する悩みは多くの方が抱えています。「墓じまい」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

墓じまいとは、代々受け継いできたお墓を撤去・解体し、ご遺骨を別の場所へ移す(改葬※1する)ことです。この決断は、ご先祖様への供養の形を変えることであり、多くの手続きや費用、そして親族との話し合いを伴います。

※1 改葬(かいそう):役所での正式な呼び方。遺骨を現在の場所から別の場所に移すこと

本記事では、提供された調査資料に基づき、墓じまいの実態を「誰が、なぜ、どのように」という観点から徹底的に解説します。費用や手続きの具体的な流れから、後悔しないためのトラブル対策、さらには新しい供養方法のトレンドまで、この1記事で「墓じまい」のすべてを網羅しています。

この記事が、あなたの抱えるお墓の悩みを解決し、納得のいく供養の形を見つけるための一助となれば幸いです。

2.墓じまいとは?なぜ今増えているのか

墓じまいとは、現在のお墓を撤去・解体し、その場所に埋葬されているご遺骨を取り出して、別の場所に移す(改葬する)一連の流れを指します。

近年、この「墓じまい」を選択する人が急増しており、もはや社会現象と言える状況です。

厚生労働省が発表している「衛生行政報告例」によると、2022年度の改葬件数は151,076件に達し、過去最多を記録しました。この数字は、およそ20年前の2002年の約8万件から見ると、約2倍近く増加していることになります。

墓じまい増加の3つの社会的背景

この背景には、以下の社会的な変化が深く関係しています。

1. 少子高齢化・核家族化の進行

- 昔ながらの「家制度」※2が薄れ、お墓を代々継承していくという考え方が変化

- 長男がお墓を継ぐという伝統的な慣習の希薄化

2. 非婚化・晩婚化による後継者不在

- 生涯独身の人が増加し、そもそもお墓を継ぐ後継者がいない

- 「無縁墓」※3の問題が全国的に顕在化

3. 都市部への人口集中

- 地方に実家のお墓があっても、都市部で生活しているためお参りが困難

- 交通費や宿泊費などの経済的負担も増大

※2 家制度:一つの家系を代々継承していく伝統的な日本の社会制度

※3 無縁墓:管理する人がいなくなり、放置されてしまったお墓

3.なぜ、墓じまいを選ぶのか?その動機と背景

-

価値観の変化

供養の概念が「先祖への義務」から、将来世代に負担を残さない「子孫への配慮」へと大きくシフトしています。

-

社会的背景

少子高齢化と核家族化が進行し、お墓を継承する人がいない、または遠方に住んでいるケースが増加しています。

「誰が」「なぜ」墓じまいを選択するのでしょうか。決断に至る具体的な理由は多岐にわたりますが、特に多く挙げられる動機をご紹介します。

墓じまいを検討する人の特徴

- 検討する年代:30代(36.6%)、40代(28.4%)が最も多い

- 実際に実行する年代:70~80代(親世代の墓じまいを担う世代)

- 家族構成:二世代同居(49.1%)、夫婦のみ世帯(30.5%)

墓じまいを選ぶ5つの主な理由

決断に至る主な理由 TOP 5

出典:PR TIMES「お墓はいらない?墓じまいしたい理由ランキング」男女500人アンケート調査

をもとに割合で表示

| 順位 | 動機 | 詳細な理由 |

|---|---|---|

| 1位 | 維持管理・お墓参りの負担 | お墓が遠方で頻繁に行けない、高齢になってお墓の手入れが大変、複数の墓を管理する負担など |

| 2位 | 後継者が見つからない | 少子化や非婚化により、お墓を継承する子どもや親族がいない、無縁墓になることへの懸念 |

| 3位 | 子どもや孫に負担をかけたくない | 将来の世代に経済的・精神的な負担を残したくないという、子孫への配慮 |

| 4位 | 経済的な負担 | 年間の管理費(数千円~1万5千円程度)や、遠方への交通費、宿泊費などの出費 |

| 5位 | 親族との関係性の希薄化 | 家族や親族のつながりが薄れ、お墓を介した関係性を維持する必要性を感じない |

供養観の変化:「義務」から「配慮」へ

特に注目すべきは、「子どもに負担をかけたくない」という動機です。これは、従来の「先祖を供養する義務」から、「子孫への配慮」へと供養のあり方が大きく変化していることを示しています。

現代の墓じまいは、単なる物理的な負担の解決策ではなく、将来の世代への思いやりとして選択されているケースが多いのです。

4.具体的な手続きと費用を徹底解説

墓じまいには、時間と労力がかかる多くの手続きが必要です。ここでは、その流れと、気になる費用について詳しく解説します。

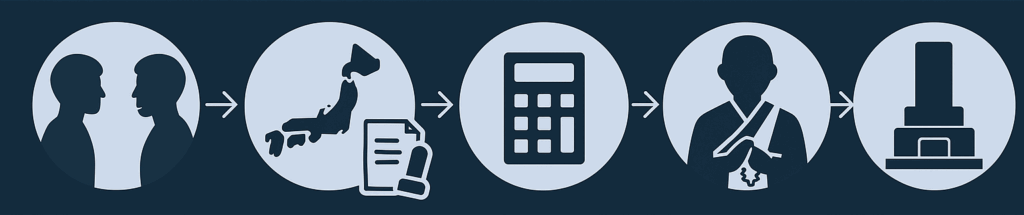

墓じまいの9つのステップ

墓じまいの手続きは、一般的に以下の9つのステップで進行します:

墓じまいの主な流れ(9ステップ)

- 親族で相談

- 墓地管理者に相談

- 遺骨の移転先を決定

- 石材店を決定

- 役所で改葬許可申請

- 閉眼供養

- 遺骨の取り出し

- 墓石の撤去・返還

- 新しい納骨先へ納骨

ステップ1:親族間の相談

後々のトラブルを避けるため、まず最初に親族全員で話し合い、全員の同意を得ることが最も重要です。

ステップ2:現在の墓地管理者への相談

現在お墓のある寺院や霊園に、墓じまいの意向を丁寧に伝えます。断りなく計画を進めるとトラブルの原因となります。

ステップ3:改葬先(新しい供養先)の決定

永代供養墓や樹木葬、納骨堂など、ご遺骨を移す新しい場所を決め、契約します。

ステップ4:墓石解体・撤去業者(石材店)の決定

複数の業者から見積もりを取り、比較検討して信頼できる業者を選定します。

ステップ5:役所での手続き(改葬許可申請)

- 申請先:お墓の所在地の市区町村

- 方法:窓口/郵送

- 必要書類:申請書・埋葬証明・受入証明・本人確認

- 手数料:無料〜300円程度(自治体差)

- 交付目安:窓口 即日〜/郵送 1〜2週

- メモ:遺骨1体につき1通/不明点は申請先で確認

ステップ6:閉眼供養(魂抜き)

墓石から故人の魂を抜くための仏教儀式です。石材店による工事の前に行います。

費用目安:3万円~10万円

ステップ7:ご遺骨の取り出し

石材店が墓石を解体し、ご遺骨を取り出します。

ステップ8:墓石の撤去・返還

墓石を撤去し、墓地を更地に戻した後、墓地管理者に土地の使用権を返還します。

ステップ9:新しい供養先へ納骨

役所から発行された「改葬許可証」を提出し、ご遺骨を納めます。

墓じまいにかかる費用の内訳と相場

墓じまいの費用は、状況によって大きく異なりますが、総額は30万〜300万円と幅広く、最も多い価格帯は31万〜70万円です。

費用の内訳と相場

※費用は墓地の立地(山間部など)や改葬先の選択によって大きく変動します。

| 費用項目 | 相場 | 詳細・注意点 |

|---|---|---|

| 墓石の解体・撤去費用 | 1㎡あたり8万~15万円 (全体:10万~30万円程度) | 墓地の広さや立地条件で大きく変動。重機が入りにくい山間部や斜面では高額になる傾向 |

| 閉眼供養・お布施 | 3万~10万円 | 僧侶への感謝の気持ち。寺院との関係性によって変動 |

| 離檀料 (任意のお布施) | 目安は数万円〜 | 寺院墓地の場合。稀に法外な金額を請求されるケースもあり注意が必要 |

| 改葬先の費用 | 5万~150万円 | 選択する供養方法によって大きく変動(下記詳細参照) |

| 行政手続き (改葬許可) | 無料〜300円程度 (各自治体条例による) | 窓口は即日交付の自治体も、郵送は1〜2週間ほどかかる場合あり。※申請先で要確認。 |

5.知っておきたい墓じまいのトラブル事例と予防策

墓じまいは、親族や寺院など多くの関係者が関わるため、トラブルが発生しやすい側面があります。ここでは、特に注意すべきトラブル事例とその予防策を解説します。

最も頻繁に発生する3つのトラブル

-

親族間の対立

最も多いトラブル。計画の初期段階で全員と十分に話し合い、費用分担も含めて合意形成を図ることが不可欠です。

-

法外な離檀料

寺院との関係悪化が原因。事前に丁寧に相談し、高額請求時は国民生活センター等に相談しましょう。

-

悪質な業者

複数業者から詳細な見積もりを取り、契約内容を精査。不法投棄を防ぐため許可の有無も確認しましょう。

トラブル①:親族間の対立

よくある事例

- 墓じまいの方針や費用負担を巡って親族間で意見が対立

- 先祖への敬意を重視する人と、現実的な解決策を求める人との感情的な対立

- 費用分担の方法で揉める(長男負担 vs 相続財産に応じた分担 vs 親族一同で協力)

予防策

- 計画の初期段階で親族全員と十分に話し合い、全員の同意を得る

- 費用分担について明確に決め、書面に残す

- 遠方の親族にはビデオ通話やメールで頻繁に情報共有

- 分骨などの代替案も検討する

トラブル②:法外な離檀料の請求

よくある事例

- 寺院から「離檀料として300万円、700万円を払え」と法外な金額を請求

- 支払えないと伝えると「ローンを組むよう」勧められる

- 相場(5万円~20万円)をはるかに超える金額の請求

予防策

- 離檀料は法律上の支払い義務がないことを理解する

- 事前に寺院へ丁寧に相談し、理解を求める

- 高額請求された場合は、国民生活センター(📞消費者ホットライン:188)や弁護士に相談

- 相場を根拠に交渉を試みる

トラブル③:悪質な業者による高額請求・不法投棄

よくある事例

- 見積もりが「一式:○○万円」と不明瞭で、後から追加費用を請求

- 工事が途中で止まり、業者と連絡が取れなくなる

- 撤去した墓石を不法投棄される

- 行政書士資格を持たない業者が違法に手続き代行を行う

予防策

- 必ず複数の業者から詳細な見積もりを取得し、比較検討する

- 契約書の内容をよく確認し、産業廃棄物処理の許可を確認

- 極端に安すぎる、または高すぎる業者は要注意

- 施工実績や口コミをしっかりと確認

- 現地調査を実施してもらい、追加費用の発生可能性を事前確認

- クーリングオフ制度(8日以内)の条件をチェック

問題が発生した際の相談先

公的機関

- 国民生活センター

消費者トラブル全般の相談窓口。全国共通の短縮ダイヤル「188(いやや!)」から、最寄りの消費生活センターにつながります。

📞 電話番号 :188(消費者ホットライン)

🌐 公式サイト:https://www.kokusen.go.jp/ - 法テラス(日本司法支援センター)

法務省が所管する公的な独立行政法人で、法律トラブルに関する総合案内窓口。弁護士・司法書士の紹介や無料相談、費用立替制度もあります。

📞 電話番号 :0570-078374(おなやみなし)※平日9:00~21:00、土曜9:00~17:00(日・祝休み)

🌐 公式サイト:https://www.houterasu.or.jp/ - 各自治体の市民相談室(地域密着型の相談)

※お住まいの市区町村役場にお問い合わせください - 宗教法人の監督官庁である都道府県の担当課(宗教法人とのトラブル時)

※都道府県庁の学事課等

専門家

- 弁護士:法的な問題が複雑化した場合

- 行政書士:改葬許可申請等の手続き代行やトラブル相談

6.墓じまい後の新しい供養方法のトレンド

墓じまいを選択した人が、その後どのような供養方法を選んでいるか、主なトレンドをご紹介します。

人気の供養方法ランキング

注目すべきは、「散骨」が「自分が亡くなったときにしてほしい方法」の1位に挙げられていることです。特に「海洋散骨」を希望する人が多く、その理由として:

- 「お墓の維持費がかからないから」(最多理由)

- 「自然に還りたい」

- 「海が好き」

- 「遺族に手間をかけさせたくない」

新しい供養方法の比較表

| 供養方法 | 概要 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 永代供養墓 | 寺院や霊園が永代にわたって遺骨を管理・供養 | 5万~150万円 |

| 樹木葬 | 樹木を墓標とし、その周辺に遺骨を埋葬 | 5万~150万円 (平均63.7万円) |

| 納骨堂 | 屋内施設に遺骨を安置 (ロッカー式、仏壇式、自動搬送式など) | 10万~150万円 (平均80.3万円) |

| 散骨 | 遺骨を粉末化し、海や山林に撒く | 3万~30万円 (委託散骨2万~10万円) |

| 手元供養 | 遺骨の一部を自宅保管やアクセサリーに加工 | 数千円~数万円 |

メリット・デメリット

| 供養方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 永代供養墓 | ・後継者不要 ・管理の手間がない ・比較的安価 | ・合祀後は遺骨を取り出せない ・個別期間が限定される場合あり |

| 樹木葬 | ・自然に還る ・墓石不要で費用を抑制 ・維持管理不要 ・後継者不要 | ・合祀後は遺骨を取り出せない ・季節により景観が変化 ・親族の理解が得にくい場合 |

| 納骨堂 | ・交通の便が良い立地が多い ・天候に左右されない ・維持管理不要 ・後継者不要 | ・従来の墓と異なり抵抗感 ・タイプによっては高額 |

| 散骨 | ・墓地・墓石が不要 ・維持費がかからない ・後継者不要 ・費用を大幅に抑制 | ・遺骨が残らず心の拠り所がない ・親族の理解が得にくい ・法的制約あり |

| 手元供養 | ・故人を身近に感じられる ・費用を大幅に抑制 ・お参りの手間なし | ・親族の理解が得にくい ・長期保管の責任が伴う ・遺骨の全てを供養するわけではない |

選択のポイント

- 後継者の有無:永続的な管理が必要かどうか

- 費用負担:初期費用と継続的な管理費

- アクセス性:お参りのしやすさ

- 親族の理解:伝統的な価値観との調和

- 故人の意思:生前に希望があったかどうか

7.墓じまいに関するよくある質問(FAQ)

Q1. 墓じまいは必ずしなければいけないものですか?

A. いいえ、必須ではありません。

しかし、お墓の管理が困難で、将来的に無縁墓になる可能性がある場合、選択肢の一つとして検討されることが増えています。現在の管理状況と将来的な見通しを総合的に判断することが大切です。

Q2. 離檀料は絶対に支払わないといけませんか?

A. 法的に支払い義務はありません。

ただし、今までお世話になったことへの感謝の気持ちとして、お布施という形で支払うのが一般的です。相場は5万円~20万円程度ですが、法外な金額を請求された場合は、国民生活センターなどの専門機関に相談しましょう。

Q3. 必要な手続きや書類が複雑そうで不安です。

A. 確かに手続きは複雑ですが、行政書士などの専門家や、墓じまい代行業者に依頼することも可能です。

代行費用は16万円~30万円程度かかりますが、スムーズに手続きを進めることができます。

Q4. 墓じまいにはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 一般的に3ヶ月~6ヶ月程度が目安です。

親族との合意形成や改葬先の決定、各種書類の準備に時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで進めることをお勧めします。

Q5. 遺骨はすべて一度に移さなければいけませんか?

A. いいえ、分骨という方法もあります。

一部の遺骨を新しい供養先に移し、残りを手元供養にするなど、親族の希望に応じて柔軟に対応できます。

Q6. 墓石はどうなりますか?

A. 撤去した墓石は、産業廃棄物として適切に処理されます。

一部を記念品として加工してもらうことも可能です。処理方法については、契約時に石材店に確認しておきましょう。

8.まとめ

現状理解

- 墓じまい(改葬)は年間15万件以上に増加している社会現象

- 主な背景は少子高齢化、核家族化、都市部への人口集中

動機の変化

- 決断の動機は経済的・物理的負担だけでなく、「子孫への配慮」という価値観の変化が大きい

- 供養の概念が「先祖への義務」から「将来世代への思いやり」へシフト

手続きのポイント

- 9つのステップで構成される複雑なプロセス

- 最も重要なのは親族間の合意形成

- 総費用は30万円~300万円と幅広い

トラブル予防

- 主なトラブルは「離檀料」「親族間の対立」「悪質業者」

- 事前相談と複数業者からの見積もり比較が重要

- 困ったときは国民生活センター(188)や専門家に相談

新しい供養の選択肢

- 永代供養墓、樹木葬、納骨堂、散骨、手元供養など多様な選択肢

- 散骨が「希望する供養方法」の1位

- 自身の価値観と家族の状況に合った方法を選択することが重要

成功のカギ

墓じまいを成功させるためには、情報収集、関係者との丁寧なコミュニケーション、そして十分な準備期間が不可欠です。焦らず、段階的に進めていくことで、ご先祖様への感謝の気持ちを込めた、納得のいく供養の形を実現できるでしょう。

参考文献・出典

- 厚生労働省「衛生行政報告例」

- 国民生活センター

- PR TIMES「お墓はいらない?墓じまいしたい理由ランキング」男女500人アンケート調査

- いいお墓『第3回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2024)』

金融システムエンジニアとして20年以上、

大手金融機関向けシステム開発に従事した後、

現在は資産管理・相続に関する情報発信を行っています。

金融システムの現場で培った知識と、FP資格に基づく専門性を活かし、

複雑な税制や相続の仕組みを、公的資料に基づき正確かつ

わかりやすく解説することを心がけています。

【保有資格】

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)

証券外務員一種

応用情報技術者(AP)